Dix-neuf, c’est le nombre de féminicides qui ont eu lieu en Suisse depuis le début de l’année 2025. Déjà une victime de plus que sur l’ensemble de l’année 2024. Ce chiffre est ahurissant.

Dix-neuf, c’est aussi le nombre de coups qu’a portés l’ex-chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat, à sa compagne, l’actrice Marie Trintignant, en 2003. Elle en mourra quelques jours plus tard. Ce drame, au retentissement médiatique important car il concernait deux figures de la chanson et du cinéma français, a mis en lumière les violences conjugales. Par sa fin tragique, la victime en est malheureusement devenue un symbole.

Pourquoi ce parallèle ? Parce que ce féminicide n’a pas été nommé comme tel dans les médias à l’époque. On l’a qualifié de « crime passionnel » voire de simple « accident » — dix-neuf coups, tout de même. Le traitement médiatique de cette affaire paraît effarant à la lumière de notre regard actuel. La diffusion cette année de la série documentaire Netflix Le cas Cantat : de rockstar à tueur le démontre bien. Il s’agit d’une mise en lumière nécessaire, qui propose de réfléchir à la responsabilité collective de la société dans les féminicides et leur traitement, une société et des médias qui ont minoré le statut de victime de Marie Trintignant. Le documentaire souligne également que l’opinion publique, sur les blogs de l’époque, reflétait le relativisme ambiant des médias. De ce fait, la manière dont les féminicides sont couverts médiatiquement joue un rôle essentiel dans la perception qu’en a la société.

Vingt-deux ans plus tard, la manière dont la presse et la justice communiquent autour des féminicides reste problématique. Si certains cantons, comme Neuchâtel ou Vaud, ont utilisé le terme dans leurs communiqués de presse récemment, d’autres, comme le Valais, ne sont visiblement pas encore prêts à « appeler un chat un chat ».

L’un des freins à l’utilisation du terme « féminicide » tient certainement au fait qu’il ne figure pas dans le code pénal suisse comme circonstance aggravante de l’homicide, contrairement à ce qui est prévu dans la législation et l’usage courant de nombreux autres pays.

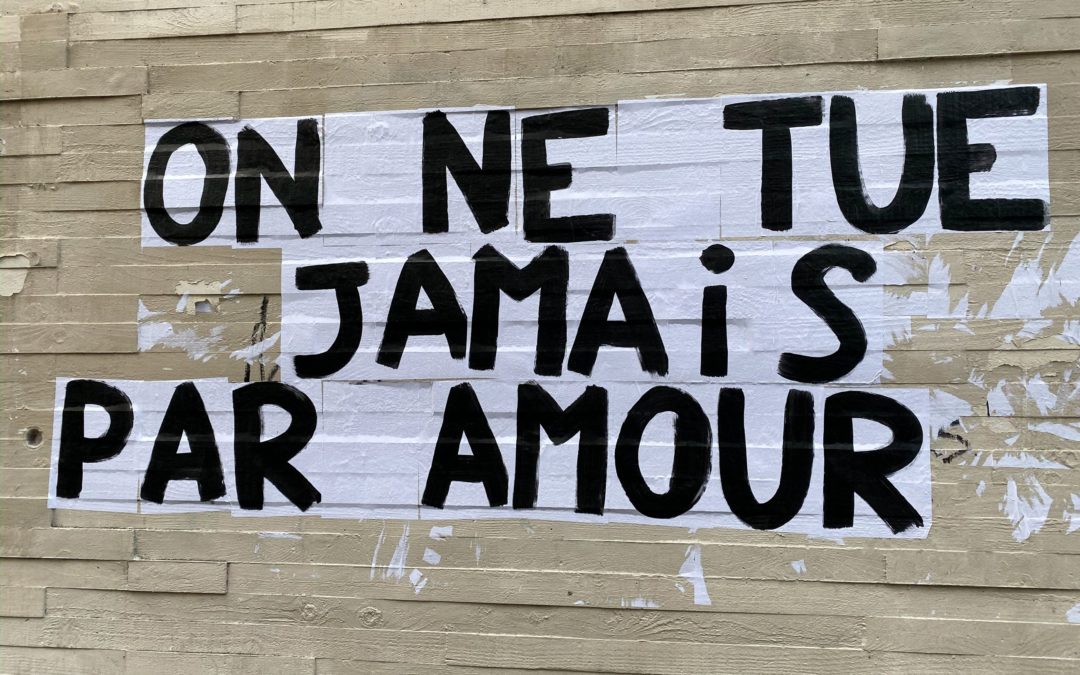

L’inscrire dans la loi ne suffira pas, à lui seul, à réduire les chiffres alarmants du nombre de victimes. Mais ce serait un point de départ majeur dans la lutte contre les violences sexistes : nommer, c’est reconnaître, et reconnaître, c’est mieux pouvoir y répondre. Reconnaître que ce ne sont pas des actes isolés ni de simples faits divers, mais bien l’aboutissement d’un continuum de violences de toutes sortes liées à des rapports de contrôle et de domination visant systématiquement les femmes. Reconnaître que ces crimes sont spécifiques et qu’ils exigent alors une réponse spécifique.

Une définition légale unifiée faciliterait le recensement précis des cas afin de mettre en place des mesures de prévention ciblées et efficaces. Elle permettrait aussi de sanctionner plus explicitement les auteurs, tout en renforçant la visibilité et la compréhension de ce phénomène systémique dans l’opinion publique.

Enfin, au-delà de l’aspect juridique, inscrire « féminicide » dans le code pénal serait un message politique et sociétal fort qu’il est grand temps d’envoyer. Une résolution pour que le canton du Valais se positionne en ce sens a été déposée lors de la précédente session du Grand Conseil, cosignée par plusieurs partis. Reste à savoir si le parlement, majoritairement de droite, choisira de reconnaître pleinement cette réalité pour mieux la combattre ou de laisser ce mot — et ce qu’il désigne — hors de la loi.

Noémie Constantin